Hintergrund

«Rimworld» war gestern? So schlägt sich «Ascent of Ashes»

von Kim Muntinga

«Menace» präsentiert sich als komplexes Taktikspiel, das auf Systemtiefe setzt, aber beim Einstieg kaum Orientierung bietet. Der Eindruck wirkt solide, doch emotional distanziert.

Ich erinnere mich noch genau an den Moment, in dem ich das Spiel zum ersten Mal schloss. Nicht weil ich eine Pause brauchte, sondern weil ich schlicht nicht wusste, was es von mir wollte. Keine Erklärung, kein sanfter Einstieg, kein Gefühl von Orientierung. Stattdessen eine Karte voller Systeme, die ich nicht verstand, und tote Marines, deren Tod ich nicht nachvollziehen konnte. Ich lehnte mich zurück und fragte mich kurz, ob ich das Spiel überhaupt weiterspielen wollte.

Ich tat es. Die Frustration verschwand irgendwann, aber sie machte keiner Begeisterung Platz. Statt eines Sogs beziehungsweise des Gefühls des Nicht-Aufhören-Könnens blieb eine merkwürdige Gleichgültigkeit.

Vielleicht lag es an meinen Erwartungen. Ich hatte insgeheim auf ein neues «XCOM» gehofft. Bekommen habe ich ein durchaus komplexes, rundenbasiertes Taktikspiel, das seine Vorbilder zwar nicht verleugnet, sich aber seltsam emotionslos präsentiert. Ohne spürbare Geschichte, ohne einladende Erklärungen, ohne dieses Gefühl, dass hier jemand möchte, dass ich mich in diese Welt hineinfallen lasse. Alles wirkt funktional, kühl, fast abweisend.

«Menace» ist kein zufälliges Projekt aus dem Nichts. Entwickelt wird das Spiel von Overhype Studios, jenem Hamburger Studio, das sich mit «Battle Brothers» einen Namen gemacht hat. Ein Spiel, das ebenfalls für seine Härte, seine Lernkurve und seine Bereitschaft bekannt ist, Spielerinnen und Spieler ins kalte Wasser zu werfen.

Wer Overhypes Handschrift kennt, wird in «Menace» vieles wiedererkennen: die nüchterne Präsentation, die Betonung auf Systemtiefe statt Inszenierung, das Vertrauen darauf, dass sich Verständnis und Motivation aus dem Spielen selbst ergeben.

«Menace» befindet sich aktuell im Early Access, viele Systeme und Inhalte sind noch im Aufbau. Der spröde Ersteindruck an so manchen Stellen wirkt damit zumindest teilweise erklärbar.

«Menace» spielt im Wayback-System, einem abgeschnittenen Winkel des Universums, weit weg von jeder geregelten Ordnung. Piratenfürsten kontrollieren ganze Planeten, Konzerne spielen ihre eigenen Machtspielchen, lokale Regierungen kämpfen ums Überleben. Irgendwo in diesem Chaos taucht eine Bedrohung auf, die niemand so richtig benennen kann oder will.

Ich führe die «Republic Marine Corps Strike Force» an, angedockt an der TCRN Impetus, einem Kriegsschiff, das als meine schwebende Operationsbasis dient. Was als routinemäßige Pazifizierungsmission beginnt, soll sich laut Spiel zu etwas deutlich Größerem entwickeln.

Das Setting bleibt dabei auffallend nüchtern. «Menace» erzählt keine epische Space Opera, sondern entwirft eine funktionale Krisenregion im Sci-Fi-Gewand. Die Welt wird nicht über lange Dialoge oder Lore-Häppchen erklärt, sondern über Systeme: Fraktionen, die ich berücksichtigen oder ignorieren kann, Notrufe von Planeten, Einsatzaufträge mit knappen Beschreibungen. Das Worldbuilding verläuft eher lateral als frontal. Es deutet maximal an, statt auszuführen.

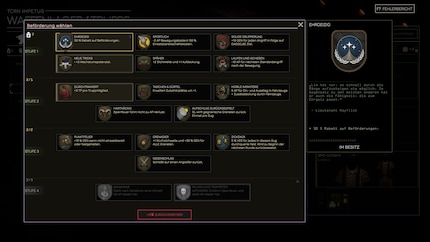

Der Spielloop von «Menace» besteht aus zwei ineinandergreifenden Ebenen. Auf der strategischen Ebene sitze ich an Bord der Impetus: Notrufe trudeln ein, ich entscheide, welche Operationen ich annehme, stelle Squads zusammen und kaufe Ausrüstung auf dem Black Market. Dieser dient als Umschlagplatz, der sich mit jeder Operationsphase erneuert.

Darüber hinaus verwalte ich auf dieser Ebene meine Beziehungen zu den verschiedenen Fraktionen des Systems. Will ich mit kriminellen Netzwerken kooperieren, die mir Geheimdienstvorteile verschaffen? Oder vertraue ich lieber auf die formellen Regierungsstrukturen?

Wenn ich eine Operation starte, schickt mich das Spiel auf das Schlachtfeld. Und hier zeigt «Menace» seine größte Stärke. Jede Einheit bewegt sich rundenbasiert über klassische Aktionspunkte. Taktisches Vorgehen ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer einfach drauflosläuft, stirbt. Das Spiel bestraft Ungeduld konsequent und belohnt taktisches Denken.

Eine der spannendsten Mechaniken ist die Suppression: Einheiten, die unter starkem Feuer stehen, verlieren Aktionspunkte. Das öffnet taktische Möglichkeiten auf beiden Seiten. Ich kann eine feindliche Gruppe festnageln, während ich die Flanke aufreibe. Oder ich sitze selbst fest und muss improvisieren.

Dazu kommen Fahrzeuge, Mörser und Mechs. Der Combined-Arms-Ansatz wirkt nicht wie ein aufgesetztes Feature, sondern wie ein organischer Bestandteil der Gefechte. Infanterie, schwere Einheiten und Unterstützung greifen sinnvoll ineinander und erzeugen ein glaubwürdiges militärisches Szenario.

Ich möchte an dieser Stelle über Tech reden. Tech ist einer meiner Squad Leader: vollvertont, mit eigener Persönlichkeit, eigener Perk-Kurve und eigenen Kommentaren im Gefecht. Als er den letzten Feind einer Mission aus dem Feld schiesst, brüllt er ins Headset: «Haha, you ain't s**t!» Ich habe gelacht. Laut. Das fängt den Geist von «Jagged Alliance» ein, destilliert in eine Sci-Fi-Kulisse, und es funktioniert hervorragend.

Die Squad Leader bilden das emotionale Rückgrat des Spiels. Sie geben einem etwas zu verlieren. Gleichzeitig sollte Overhype hier unbedingt ansetzen und diesen Punkt weiter ausbauen: mehr Persönlichkeit, mehr Verankerung im Setting. Hier liegt noch viel ungenutztes Potenzial.

Zum Start stehen acht Squad Leader zur Auswahl, von denen ich vier wählen kann. Insgesamt sind derzeit rund 16 verfügbar, zur Vollversion sollen es laut Entwicklerangaben etwa 26 werden.

Das Sound Design ist ebenfalls bemerkenswert. Laserwaffenanimationen, Explosionen, die Geräuschkulisse eines laufenden Gefechts. Alles klingt nicht nur gut, es fühlt sich richtig an. Viele Studios unterschätzen, wie viel Sound zur Spieltiefe beiträgt. Overhype hat das verstanden.

Dann ist da noch die RNG-Balance. «XCOM»-Veteranen kennen das Trauma: 97 Prozent Trefferchance. Daneben. Der Feind überlebt. Zwei eigene Leute sterben. Die Mission verloren. «Menace» geht hier einen eleganteren Weg: Der Zufall bleibt präsent, aber er definiert nicht die Mission. Ich habe Gefechte verloren, weil ich schlechte Entscheidungen traf, nicht weil ein Würfel mich verraten hat. Das macht einen entscheidenden Unterschied.

So viel funktioniert und doch bleibt «Menace» im aktuellen Zustand spürbar unfertig. Das Tutorial ist – ich formuliere es vorsichtig – nahezu nutzlos. Das Spiel erklärt fast nichts. Mechaniken, Systeme und Wechselwirkungen entdecke ich auf die harte Tour. Mein dringender Rat: Starte auf Normal, dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad, es sei denn, du liebst es, auseinandergenommen zu werden, während du noch nicht mal verstanden hast, wie die Hälfte der Spielmechaniken und -systeme funktioniert.

Die Story und der narrative Kontext sind im aktuellen Stand dünn. Ich kämpfe im Wayback-System, aber warum mich das Schicksal dieser Planeten wirklich etwas angeht, hat mir das Spiel bislang nicht überzeugend erklärt. Auch die Feindvielfalt fällt zum jetzigen Zeitpunkt noch überschaubar aus, und nicht jedes Ausrüstungsteil ist am Modell sichtbar.

Vielleicht wird aus diesem funktionalen Konstrukt noch ein Ort, an dem man sich festhalten will. Im jetzigen Zustand bleibt «Menace» für mich vor allem ein gut gebautes Taktikgerüst ohne Herzschlag.

«Menace» wurde mir von Overhype Studios für den PC zur Verfügung gestellt. Das Spiel ist seit dem 5. Februar im Early Access verfügbar.

Die Interessen sind vielfältig, gerne genieße ich einfach nur das Leben. Immer auf der Suche nach News aus den Bereichen Darts, Gaming, Filme und Serien.

Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.

Alle anzeigen